しいのみ学園:新着情報

- 2025年04月22日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年04月21日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年04月18日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食 2025/04/18

- 2025年04月08日 しいのみ学園

- しいのみだより 令和7年度4月号

- 2025年03月04日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月28日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月27日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月25日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月20日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月18日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月13日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月04日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年02月03日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月30日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月28日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月23日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月21日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月20日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月16日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月14日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月10日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月09日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2025年01月07日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月24日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月19日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月16日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月13日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月09日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月06日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

- 2024年12月05日 給食だより

- しいのみ学園 今日の給食

認可日

昭和53年4月1日

対象者

福岡市南部地域に住んでいる3~5才の知的障がい・発達障がいのある幼児

クラス編成

| 園児数(定員30名) | 担任数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 3才 | 4才 | 5才 | 合計 | ||

| うめぐみ | 9 | 3 | 12 | 5 | |

| ももぐみ | 7 | 4 | 11 | 4 | |

| さくら | 12 | 12 | 4 | ||

| 合計 | 9 | 10 | 16 | 35 | 13 |

職員構成

- 園長(管理者)

- …1名:髙井 敏雄

- 児童発達支援管理責任者

- …1名

- 児童指導員・保育士

- …13名

- 事務員・用務員

- …3名(2名兼務)

- 栄養士・調理員

- …2名

- 運転士

- …1名

- 嘱託医

- …1名

- 合 計

- …22名

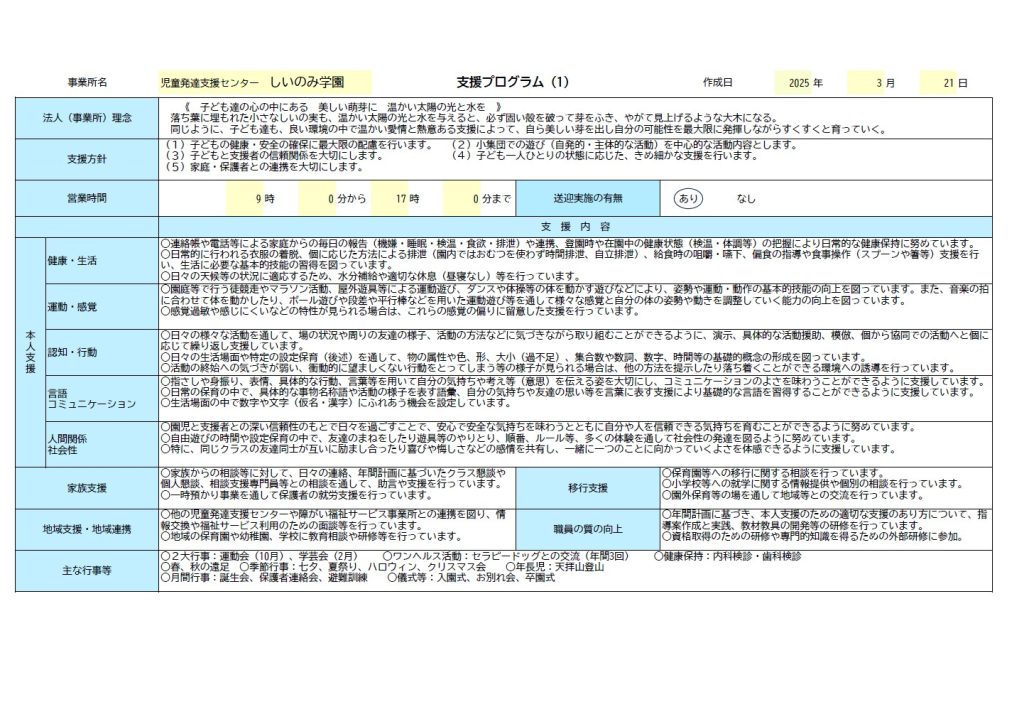

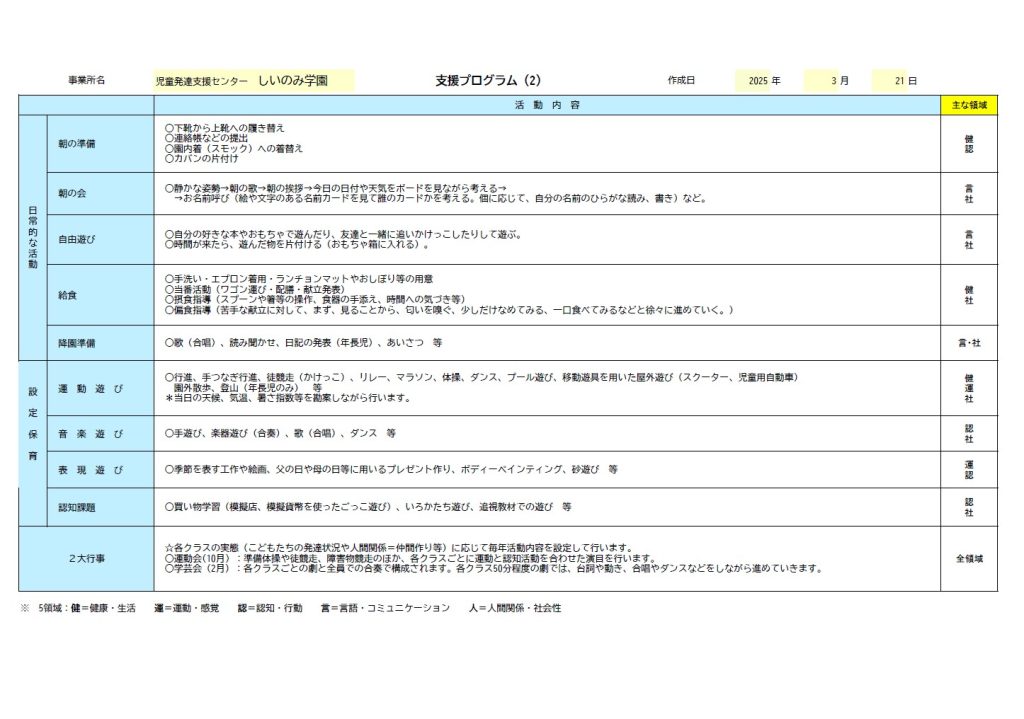

支援方針

- 1健康・安全の確保に最大限の配慮を行います

- ●子どもの健康状態を、毎日・毎時間把握します。

●クラスルームの環境調整や衛生管理に努めます。

●一人ひとりの健康状態に応じて、学習活動・内容を考慮します。

●事件・事故防止のための情報収集・安全対策に努めます。 - 2遊び(自発的・主体的な活動)を、中心的な活動内容とします

- ●子ども同士の集団がもたらす影響力を効果的に活用します。

●遊び(活動)を活発にするため、子どもの興味を生かします。

●子どもが見通しを持ち、自信を持って活動できるよう支援します。 - 3子どもとの信頼関係を大切にします

- ●子どもを褒めて育てることを基本とします。

●子どもと支援者が共に活動し、相互の理解を深めます。

●相互の考えや気持ちを分かり合うため、触れ合う機会を多様に設けます。

- 4一人ひとりの状態に応じた、きめ細かな支援を行います

- ●支援者は、許容的態度の支援を基本とし、必要に応じて即時・最小限の指導を行います。

●働きかけの効果を高め、また、学園生活の安全を確保するため、子どもの行動の予測に努めます。

●子ども一人ひとりの発達の状態に応じて、遊び方や学習内容を柔軟に変化させます。

●注意を集中しやすい環境を整え、発達の適時性に合わせた学習活動を行います。 - 5家庭・保護者との連携を大切にします

- ●学園・クラスからの情報発信を活発に行います。

●子どもの成長・発達についての共通理解を図るため、家庭と学園の情報交換、相談を密に行います。

●保護者参加型の行事を積極的に行います。